News

お知らせ・

求人情報

犬や猫、小動物の身近な寄生虫について

【目次】

犬や猫、小動物を家族として迎えている皆さんにとって、ペットの健康はとても大切にされていることだと思います。ペットの健康を脅かす身近な存在として「寄生虫」を恐れている飼い主様は多いのではないのではないでしょうか。今回は、犬や猫、フェレットやウサギなどの小動物でみられる寄生虫の種類、症状、予防方法について詳しくご説明します。今回ご紹介する寄生虫は、エノキコックスを除いて、当院でも頻繁に見られる寄生虫です。ペットの快適な生活を守るために、ぜひ参考にしてください。

犬や猫、小動物に寄生する主な寄生虫

寄生虫は「外部寄生虫」と「内部寄生虫」の2種類に分けられます。それぞれの特徴と代表的な寄生虫をご紹介します。

外部寄生虫

外部寄生虫は、ペットの皮膚や被毛、耳など体の外側に寄生し、かゆみや皮膚炎、外耳炎を引き起こします。時には感染症を媒介することもあります。

ノミ

参考:Veterinary Parasitology34,November 1989

ノミは小型で素早く跳び回り、体表に寄生し吸血をする寄生虫です。その症状はペットが体をかゆがったり、赤い発疹ができたりするのが特徴です。また、ノミアレルギー性皮膚炎や条虫(いわゆるサナダムシ)の媒介をすることもあり、暖かい季節は特に活動的です。室内飼いのペットでも散歩に行った際などに感染する可能性があるため、油断は禁物です。家の中はノミにとって好条件なので冬でも繁殖してしまいます。

ノミがいると黒い小さな粒がペットの体や周囲に落ちます。ノミの糞には血液が含まれますので、濡れティッシュで拭くと赤茶色に変色します。このようにしてノミの寄生を簡単に調べることができます。

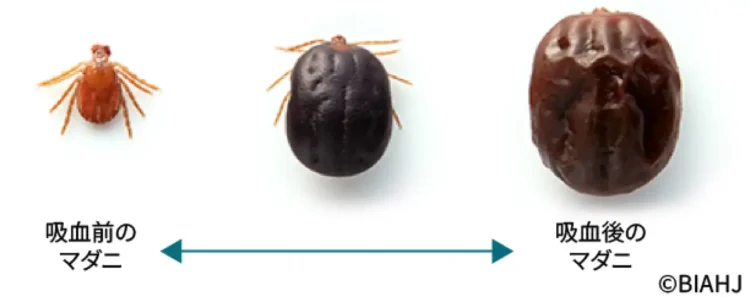

マダニ

参考:「マダニの生物学」動薬研究 1998 5 vol.57

マダニはノミよりも大きく、吸血しながらペットの皮膚に食いつきます。バベシア症やライム病、SFTSなど重篤な病気を媒介する可能性があり、散歩後のチェックが重要です。マダニは皮膚に噛み付くとその唾液によりセメント並みに硬く皮膚にくっつくため、発見したら無理に引っ張らず、獣医師に相談して適切に除去しましょう。無理に取ろうとすると、マダニの体内にいる病原体が押し出されてペットに感染症を引き起こす可能性が高くなってしまいます。

当院コラムのマダニについてはこちらでも紹介しておりますhttps://aizuma-vet.com/news/p901/

ミミダニ(ミミヒゼンダニ)

ミミヒゼンダニは0.2㎜~0.4㎜程ですので顕微鏡で確認します(参考/小動物寄生虫鑑別マニュアル)

ミミダニは主に耳の中に寄生する小さな寄生虫で、耳垢や黒いカスがたまり、激しいかゆみや耳の炎症を引き起こします。ペットが頭を振ったり耳をかく仕草が頻繁に見られる場合、ミミダニの可能性があります。感染力が強く、多頭飼いの場合、他のペットにも広がりやすいので早めの治療が必要です。万が一、蔓延してしまった場合は一斉に治療・予防しないと、なかなか完全に駆除することができません。

シラミ

左からイヌハジラミ、ネコハジラミ、イヌシラミ 体調は2㎜程です。(参考/小動物寄生虫鑑別マニュアル)

シラミはペットの被毛に寄生し、吸血や皮膚の刺激によりかゆみを引き起こします。シラミはペットの毛に白い卵(ニット)を産みつけるため、被毛に小さな白い粒が見られることがあります。不衛生な環境で感染しやすく、かゆみによるストレスや皮膚炎を引き起こすため、定期的なグルーミングが重要です。

ヒゼンダニ

猫の疥癬 (参考/日本大学生物資源科学部獣医学科臨床 病理学研究室 専任講師 加納 塁氏 所蔵)

ヒゼンダニは「疥癬(かいせん)」を引き起こす寄生虫で、激しいかゆみや脱毛を伴います。特に免疫力の低い仔犬や仔猫で発症しやすいです。感染力が強く、早期の治療が求められます。

内部寄生虫

内部寄生虫はペットの体内(主に小腸などの消化管、血液中や血管内などの循環器)に寄生し、栄養を奪ったり臓器を傷つけたりします。犬のフィラリア症で知られるフィラリアも血管内や循環器に寄生する内部寄生虫にあたります。

回虫(犬回虫、犬小回虫、猫回虫)

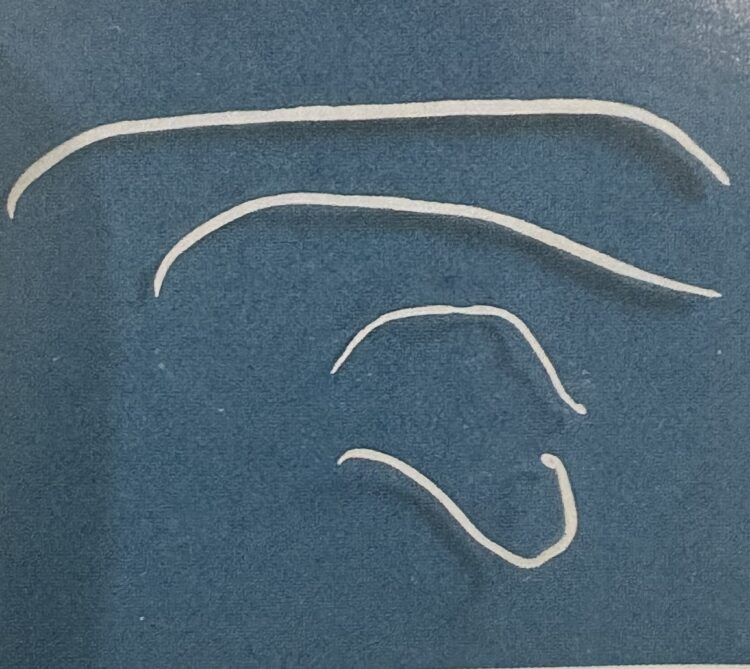

白くて細い物体が糞便から排出されます。(参考/小動物寄生虫鑑別マニュアル)

回虫は仔犬や仔猫に多くみられ、母子感染や環境中の卵の摂取などで感染します。症状は無症状のこともありますが、寄生数が多くなると下痢、嘔吐、食欲不振、お腹の膨らみなどがみられます。重症化すると腸閉塞のリスクもあります。少数寄生では1回の検査ではわからないこともあるため、仔犬や仔猫を迎え入れたばかりの場合や、消化器症状が続いている場合は繰り返しの検便が必要です。

条虫(瓜実条虫、猫条虫、マンソン裂頭条虫など)

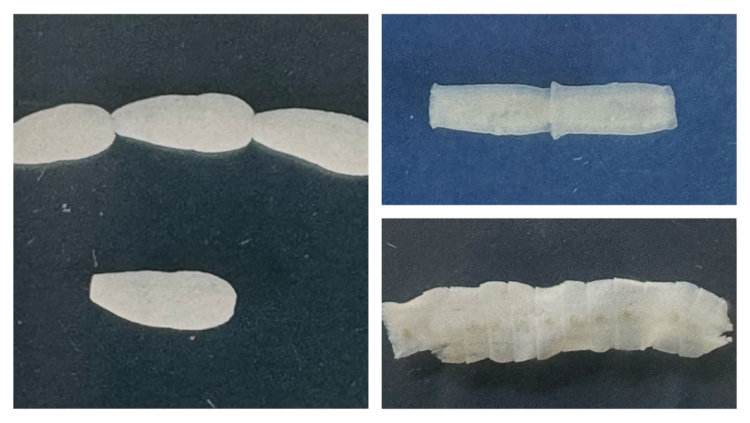

条虫類 小さな白い片節が糞便に混じり排出されます(参考/小動物寄生虫鑑別マニュアル)

条虫はノミやネズミなどを介して感染し、糞便や肛門周辺に白い米粒のような虫体が見られることがあります。寄生数が多くなると栄養不良を引き起こす可能性があり、ノミ予防と併せて対策が必要です。

エキノコックス(多包条虫)

エキノコックスは幼虫はノネズミの体内に寄生し、キツネや犬がネズミを食べることによって体内に寄生し親虫となります。犬は感染しても基本的に無症状ですが、エキノコックスに感染したキツネや犬の糞便に含まれる寄生虫の卵を、糞便で汚染された水や食べ物を介して口から接種することで人も感染します。

人間に感染すると初期は無症状でも数年から十数年後に症状が現れ、死に至ることのある病気です。

ドッグランや、キャンプ場など野山に出かける予定のある犬はエキノコックスの駆虫にも効果のある予防薬を検討しましょう。

コクシジウムやジアルジア

これらは単細胞の寄生虫で、特に若いペットで下痢を引き起こします。汚染された水や土壌から感染するため、衛生管理が重要です。

寄生虫感染のリスクと影響

寄生虫はペットの健康だけでなく、飼い主さんや他のペットにも影響を与えることがあります。ノミ、シラミ、マダニは人に咬みつくことがあり、回虫や条虫の一部は人獣共通感染症(ズーノーシス)として人に感染する可能性があります。また、ミミダニにより耳のかゆみや炎症が慢性化すると、二次的な細菌感染を引き起こすこともあります。小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、ペットの寄生虫予防がより重要です。

長期間の寄生虫感染は、免疫力低下、貧血、栄養失調を引き起こし、他の病気を併発するリスクを高めます。早期発見・治療がペットの健康を守る鍵です。

寄生虫の予防と対策

寄生虫からペットを守るには、日常的なケアと獣医師の診察が欠かせません。以下に具体的な予防方法をご紹介します。

定期的な駆虫

ノミ、マダニ、ミミダニ、シラミ、内部寄生虫に対応した駆虫薬を定期的に投与しましょう。スポットタイプ、錠剤、耳用の薬など、ペットの状態に合わせた選択肢があります。当院では、ライフスタイルに応じた最適な駆虫薬を提案します。

環境の衛生管理

ノミ、シラミ、ミミダニは寝床やカーペット、耳の中に潜むことがあります。定期的な掃除機がけ、ベッドの洗濯、耳の清掃で寄生虫の繁殖を抑えましょう。散歩後は被毛や耳をチェックし、シラミの卵やミミダニの兆候を見逃さないようにしましょう。

検便と健康診断

内部寄生虫は目に見えないため、定期的な検便が重要です。特に新たに仔犬、仔猫、保護動物を迎えた場合は初回の健康診断で寄生虫チェックとして検便をおすすめします。

ワクチンとの併用

フィラリアは蚊を介して心臓や肺動脈に寄生する危険な寄生虫ですが、予防で防ぐことができます。最近のフィラリア予防薬は、フィラリアのみならず、回虫などの内部寄生虫からノミやマダニといった外部寄生虫まで対応するオールインワンタイプが主流となっています。また寄生虫予防と併せて、混合ワクチン接種も忘れずに行いましょう。

獣医師に相談しましょう

「ペットが耳をかゆがる」「毛に白い粒がある」「体をかく頻度が増えた」「便に異常がある」などの症状に気づいたら、早めに動物病院を受診してください。ミミダニやシラミは見た目で気づく場合もありますが、内部寄生虫は専門的な検査が必要です。

当院では、顕微鏡検査や血液検査で正確な診断を行い治療方法を提案いたします。予防薬の選び方や投与方法で迷っている場合も、獣医師に相談しましょう。

当院コラムの寄生虫の予防に関してはこちらで紹介しておりますhttps://aizuma-vet.com/news/p484/

まとめ

ペットの身近な寄生虫には、ノミ、マダニ、ミミダニ、シラミ、回虫など多様な種類があります。これらはペットの健康を害し、飼い主さんや家族にも影響を及ぼす可能性があります。寄生虫を発見したとしても適切に駆除を行えば必要以上に恐れることはありませんが、継続的なケアで寄生虫予防を行うことも重要です。

愛するペットと快適に過ごせるよう、寄生虫の正しい知識と予防で寄生虫からペットを守りましょう。

気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

参考

インターズー/小動物寄生虫鑑別マニュアル2003年3月31日第3版第1刷発行

千葉県獣医師会/疥癬 https://www.cpvma.com/diseases-15.html