News

お知らせ・

求人情報

犬の歯磨きの進め方

【目次】

皆さんは上手に愛犬の歯磨きが出来ていますか?当院では飼い主様から「やり方がわからない…」「いつから始めるの?」「歯磨きに効果はあるの?」などの質問を頂くことがあります。犬は歯と歯の間に歯垢や歯石が溜まりやすく、歯周病や口臭トラブルが起こることが多いことから重症化し、様々な疾患の原因になる可能性があります。歯周病になる前に、仔犬の頃からのデンタルケアがとても大切です。そこで本記事では、犬の歯磨き方法について解説します。健康な口腔環境を目指すための参考にしてください。

なぜ歯磨きは必要

犬に歯磨きは必要でしょうか?歯磨きをしていなくても、日常生活で困ることはないかもしれません。歯磨きを怠るとどうなるのか、歯磨きの必要性についてご説明します。

歯と歯の隙間が狭い

犬の祖先の狼は、歯と歯の隙間が広く開いていて唾液による自浄作用が働きやすい仕組みでしたが、人の手によって品種改良が進み小型化するうちに骨格は小さくなりました。しかし、歯の大きさは骨格に比べると大きいままであり歯と歯の隙間は狭くなりました。そのため犬、特に小型犬は歯周病にかかりやすいと言われています。

犬の唾液はアルカリ性

人間の唾液が弱酸性なのに対し、犬の唾液はアルカリ性です。そのため糖分がたまりにくい性質を持っており、虫歯菌が増えにくい環境になっております。その代わり、唾液がアルカリ性のため歯石が石灰化して「歯石」に変わりやすくなっています。歯垢や歯石が増えることで歯周病菌も増えます。そのため、犬のお口の中は人間よりも「歯周病」が起こりやすいのです。歯周病や歯周病菌が増えることで口臭に変化が現れます。3歳以上の成犬の8割程度が歯周病にかかっているとされており、日常的なデンタルケアは必須なのです。

様々な健康被害

適切に歯磨きを行わないことで歯周病やきつい口臭が生じることはもちろん、歯石を放置すると以下のような深刻な健康被害を引き起こします。

・歯茎の痛みが原因で食餌が取れなくなり栄養不足に陥る。

・外歯瘻→歯根周囲の骨が溶け、皮膚まで穴があき膿がでる。

・下顎骨折→顎の骨が溶けて弱くなり骨折、口が閉じられなくなる。

・口腔鼻腔瘻→骨が溶け、歯根にあいた穴が鼻と通じてしまう。くしゃみや鼻汁を伴う、鼻出血がみられる。

その他にも歯周病菌が血流を通じて全身に広がることで、内臓疾患の原因になる可能性もあります。歯磨きは歯周病の原因となる歯垢を物理的に取り除くことが可能です。

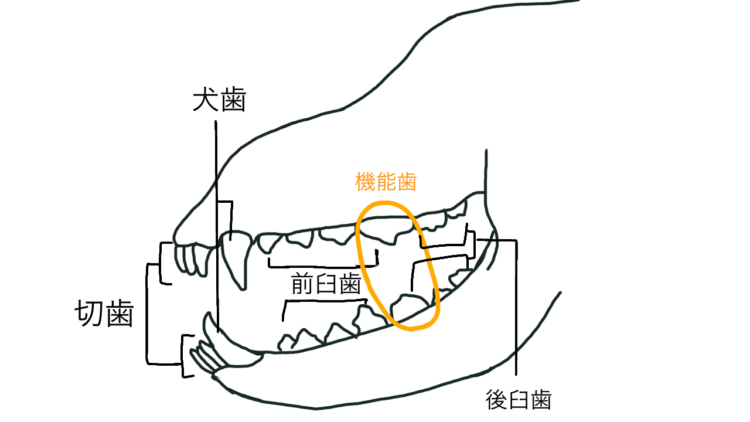

歯は全部で何本?

犬の永久歯は42本、乳歯は28本です。上顎第4前臼歯と下顎第1後臼歯を機能歯といい、犬が一番よく使用する歯です。機能歯はお口の奥の方で見にくく、歯ブラシも届きにくいため唇をめくって奥の歯までしっかりと確認しながら歯磨きしていきましょう。

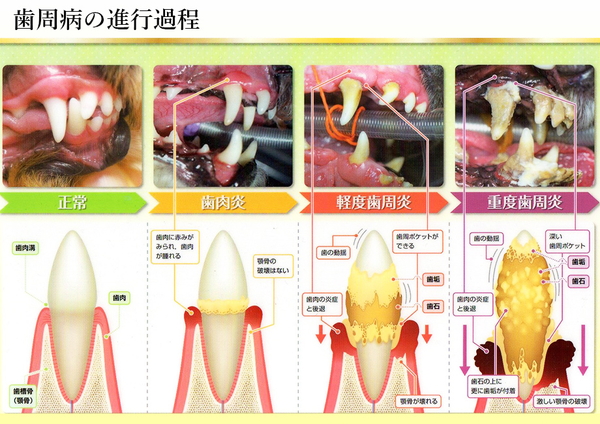

歯周病とは

歯周病とは歯周組織の感染症であり、プラーク(歯垢)中の細菌(プラークの1g中には約1,000億個の細菌)が原因で生じます。また細菌は抗菌薬や免疫細胞から歯垢をバリアするバイオフィルムがあり、守られています。そのため、歯垢には抗菌薬や免疫細胞の効果は低く、歯周病を予防するために歯垢を物理的に取り除くことができる歯磨きがとても重要になります。

インターベリーα®参照

歯磨きトレーニング開始のタイミング

最初から歯ブラシを使って完璧に歯磨きをする必要はありません。子犬の頃から少しずつ歯磨きに慣らしていき、1日1回歯磨きトレーニングの時間を設けましょう。すでに歯肉の炎症が悪化している場合は、歯磨き中に痛みが生じることでトラウマになり、歯磨きが嫌いになってしまう可能性があります。歯茎が赤かったり歯石や歯周病がある場合は、まず動物病院で治療しましょう。その後、歯磨きトレーニングを開始するのが理想的です。

①お口周りを触る

嫌がらない程度に口周りや顔周りを触りましょう。犬がリラックスしている時や、眠そうな時が始めやすいタイミングです。成功したら褒めてご褒美をあげ、嫌がってしまったら一旦やめ嫌がらない程度の数秒から始めましょう。

②歯茎を触る

指で歯茎を触ります。唇をめくりながら、犬歯・切歯・前臼歯・後臼歯・全部の歯と歯茎を触ってみましょう。おとなしく触らせてくれたらご褒美をあげましょう。最初は一秒でも触らせてくれたらご褒美をあげ、だんだんと触れる時間を増やしていきましょう。後臼歯まで触れるように奥の方の歯茎まで触ります。犬が暴れる場合は無理強いせず、前のステップに戻ってもう一度繰り返します。無理強いすると最悪のケースでは指を噛むことがありますのでご注意ください。

③歯ブラシに慣れさせる

犬用の歯ブラシで口周りや歯を触ってみましょう。人の子供用の歯ブラシでも代用可能です。まず匂いを嗅がせて警戒心を解き、歯ブラシをお口や歯に当てましょう。②の時と同様に最初は一秒でも歯に触らせてくれたらご褒美をあげ、だんだんと触れる時間を増やしていきましょう。この時も焦らずに犬が暴れる場合は無理強いせず、前のステップに戻ってもう一度繰り返します。

④歯を磨く

嫌がらずに歯ブラシが歯に当てられるようになったら、すべての歯を磨きましょう。犬が嫌がる場合は、少しずつステップを踏みましょう。この時、歯の内側を無理に磨く必要はありません。歯の内側には舌があり、ある程度の自浄作用があるので外側を磨くことを目指しましょう。ここまで出来るようになれば、歯磨きマスターです!実際に行ってみると上手くいかなかったり疑問もでてくるかと思いますので、歯磨きについて分からないことがあれば獣医師や愛玩動物看護師にご相談ください。

歯磨きのポイント

犬の歯磨きを行う際は、以下のポイントを踏まえて行うことを心がけましょう。

・嫌がるまで続けない

・焦らずにゆっくりステップを踏む

・成功したら必ずご褒美をあげる

・歯の外側を磨く

また、おいしい味がする犬用の歯磨きジェルなどデンタルケア用品を使用することでより効果的に歯磨きが出来ます。

麻酔下でのスケーリング

歯磨きのやり方をご紹介しましたが、すでに歯についてしまった歯石を歯磨きで完璧に取り除くことは出来ません。その場合は、麻酔下でのスケーリングを行う必要があります。放っておくと上記で説明したように様々な健康被害に繋がる恐れがあります。ですから、歯石や口臭・口腔トラブルでお悩みの方はまず動物病院にご相談ください。

最後に

本記事では犬の歯磨きの必要性や進め方について紹介しました。歯磨きを最初から上手に出来るワンちゃんはなかなかいません。ですから、焦らずじっくり続けることが大切です。一つ一つのステップは1、2分で十分で、歯磨きが上手になれば5分もかからずに終わります。そのため、毎日数分デンタルケアの時間を設けてみましょう。また、毎日行うことで愛犬と飼い主様のコミュニケーションの時間にもなります。歯石がすでについてしまっているワンちゃんには無理に歯磨きをせず歯垢が今以上につかない程度にとどめ、歯石除去は動物病院にお任せしましょう。歯垢は3日ほどで歯石に変わります。1日1回の歯磨きを目標に、最低でも3日に1回の歯磨きを続け愛犬の健康な健康な口腔環境を維持してください。