News

お知らせ・

求人情報

院内機器紹介3〜生化学検査機器について〜

【目次】

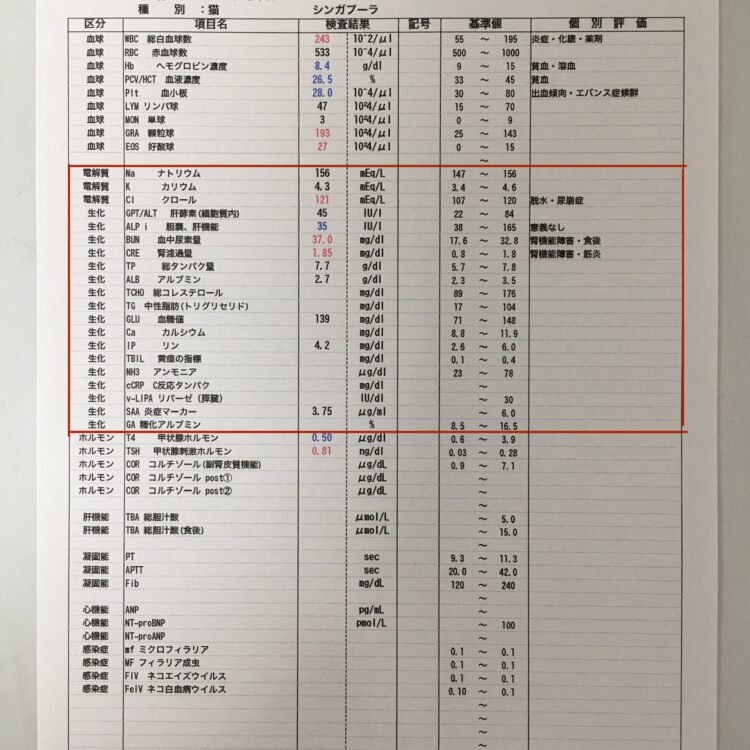

血液検査には、いくつかの種類があります、その中でも、内臓の働きや状態を詳しく調べるのが生化学検査です。外から見ただけでは分からない体の中の異変を、数値として可視化できるこの検査は、病気の早期発見や健康状態の把握において、重要な役割を果たします。今回は、そんな「生化学検査」について、ご紹介します。

生化学検査とは?

生化学検査とは、血液中の様々な成分を測定することで、内臓の機能や状態を化学的に評価する検査です。この検査によって、肝臓・腎臓・膵臓・血糖・脂質・ミネラルバランスなど、体内で起きている多くの変化を調べる事ができます。

検査は少量の採血で行う事ができ、負担も少ないため、健康診断や手術前検査、体調不良の原因究明など様々な場面で活用されます。

主な検査項目とその意味

肝臓の状態を調べる項目

・ALT /GPT

肝臓の細胞内にある酵素。数値が高いと、肝臓に炎症や障害が起きている可能性があります。

・ALP-i

肝臓だけでなく、骨や胆管、腸などにも関係する酵素。骨からも出る酵素なので、成長期の仔犬や仔猫では基準値よりも高くなる傾向があります。

・T-bil(総ビリルビン)

赤血球が壊れるときに出る物質。黄疸の有無を調べる指標になります。

腎臓の状態を調べる項目

・BUN(血中尿素窒素量)/CRE(クレアチニン)

腎臓の濾過機能を評価する代表的な項目です。数値が高いと腎不全や脱水などの可能性があります。

血糖値に関する項目

・GLU(血糖値)

高ければ糖尿病、低すぎれば低血糖症の可能性があります。ストレスや絶食の影響も受けやすい項目です。

膵臓の状態を調べる項目

・LIPA(リパーゼ)

膵炎などの診断に使われますが、確定診断には追加検査が必要なこともあります。

タンパク質・栄養状態を調べる

・TP(総タンパク量)

血液中のタンパク質の総量で、栄養状態や脱水、炎症などの評価に用いられます。

・ALB(アルブミン)

血液中の主なタンパク質で、栄養状態や肝臓、腎臓の機能を反映する指標です。

電解質バランスを調べる項目

・Na(ナトリウム)/K(カリウム)/Cl(クロール)

血液中の電解質で、体液のバランスや神経、筋肉の働きに深く関わる成分です。異常値だと脱水、腎疾患、ホルモン異常などを示す指標となります。

炎症の有無を調べる項目

・c CRP

犬の体で炎症が起きているかを調べる炎症マーカーです。

・SAA

猫などの体で炎症が起きているかを調べる炎症マーカーです。

生化学機器の役割

生化学検査は、以下のような場面で活用されます。

・健康診断(若齢〜シニアまで全年齢で推奨)

・麻酔をかける前の安全確認

・嘔吐・下痢・食欲不振・元気消失など、はっきりしない体調不良時

・慢性疾患の経過観察

・薬の影響のモニタリング(肝機能や腎機能のチェック)

外から見て元気に見えていても、数値上では異常が出ているケースも少なくありません。動物は自分から「体調が悪い」と言葉で伝えることができません。定期的な血液検査が健康維持に大きく役立ちます。その検査を支える中心的な機器が、生化学検査機器です。

検査結果からわかること

・慢性腎臓病/急性腎臓病

・肝炎・肝繊維症・胆管肝炎

・膵炎

・クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)。アジソン氏病(副腎皮質機能低下症)

・栄養失調・脱水

・感染症による多臓器不全 など

これらの病気は、数値の組み合わせや変化のパターンを見ることで、疑わしい疾患を早期に絞り込む事ができます。病気を特定するためには、追加の検査が必要になることもありますが、以上に早く気づけるという点で、生化学検査は非常に重要です。

飼い主様に知っていただきたいこと

検査結果には基準値がありますが、あくまで目安です。動物病院や検査機関、検査に使用する機器よって基準値は異なります。獣医師は基準値と比較して異常の有無を判断しますが、「高い/低い=すぐに病気」とは限りません。一つの項目だけで判断せず、他の検査項目や臨床症状、犬種/猫種、年齢、過去の検査結果などを考慮して、獣医師が総合的に診断します。本記事の情報は一般的なものであり、自己判断せずに必ず獣医師の説明を受けてください。例えば、タンパク濃度が低くなる病気でも、脱水状態では補正されて高めに出る場合がありますし、投薬するとイオンバランスが崩れる薬もあります。重要なのは、その動物の平常時の値を知っておくことと、数値の変化を継続的に追うことです。そのためにも、若いうちから定期的な健康診断・血液検査を行い、データを蓄積しておくことが、将来的な健康管理に役立ちます。

最後に

本記事では、院内機器である「生化学検査機器」についてご紹介いたしました。

生化学検査は、肝臓・腎臓・膵臓などの臓器機能や栄養状態を幅広く調べられる、非常に有用な検査です。数値を追っていくことで病気の兆候を早期に把握・発見でき、治療の選択肢を増やし、経過観察にも役立ちます。見た目は元気そうでも、検査をすることで早めに異常を見つけられる事があります。検査を通してわかることを我々も飼い主様と共有しながら、家族の一員の健康を守っていきましょう。