News

お知らせ・

求人情報

ブラッシングしてますか?愛犬の被毛の役割と自宅での被毛のケアの必要性

【目次】

犬の被毛の役割をみなさんは知っていますか?犬の被毛は、体温調節や外部の刺激から皮膚を守る重要な役割を担っています。そんな被毛を健康的に保つためには日々の丁寧なケアが欠かせません。今回は犬の被毛について基礎知識から日々のお手入れの方法まで紹介していきます。

被毛のしくみ

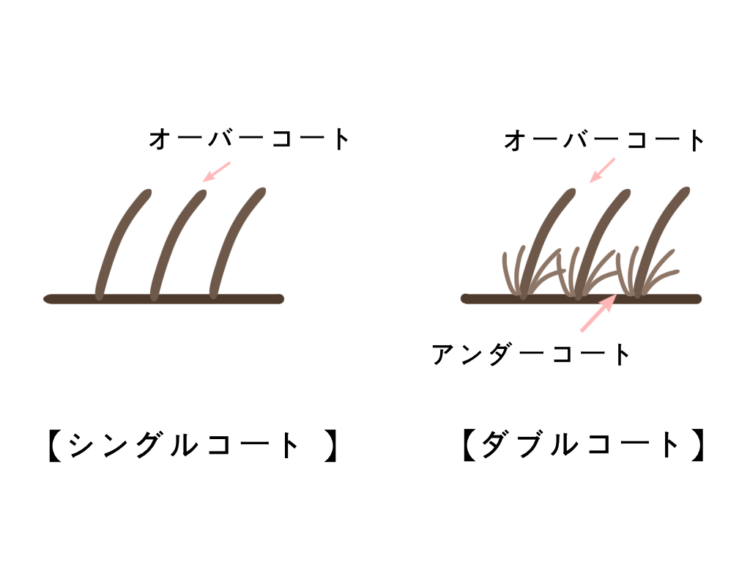

被毛は大きく分けて”オーバーコート(上毛)”と”アンダーコート(下毛)”の2種類があります。

オーバーコート(上毛)

太くしっかりとした毛で、見た目でわかる表面の毛のことをいいます。紫外線や雨、外部から受ける物理的な衝撃から、皮膚を守ります。

アンダーコート(下毛)

オーバーコートの内側に隠れている密集した柔らかい毛です。保温や断熱の役割を果たします。

犬種による被毛の違い

アンダーコートとオーバーコートの2層構造を持つ犬を”ダブルコート”、上毛だけの構造を持つ犬を”シングルコート”と呼び、それぞれ特徴が異なります。

ダブルコートの代表的犬種

・柴犬

・コーギー

・ゴールデンレトリバー

・ポメラニアン

・ボーダーコリー

・ハスキー

・フレンチブルドッグ

・パグ

しっかりとした上毛とふわふわの下毛を持ち、換毛期には沢山の毛が抜けるのでこまめなブラッシングや掃除が必要で、毛が絡まる前に抜け毛を取り除くことが重要です。柴犬をはじめとする日本犬のの換毛期はかなりの抜け毛があります、また、コーギー、ボーダーコリー、ハスキーやポメラニアンなども抜け毛が多くあります。フレンチブルドッグやパグのような毛の短い犬種は被毛のケアが必要ではないように思われがちですが、小さな毛がたくさん抜けるためラバーブラシなどでお手入れしてあげる必要があります。

シングルコートの代表的犬種

・プードル

・マルチーズ

・ヨークシャー・テリア

・シーズー

アンダーコートが少なく、抜け毛や換毛も比較的少なめです。そのため、抜け毛が少なくアレルギーがある家庭でも飼いやすいとされています。ただし、毛が伸び続ける傾向があるため、定期的なトリミングが必要です。被毛を長く伸ばしたデザインや、トリミングの期間が空いてしまう場合は被毛がもつれないよう頻繁なブラッシングが必要になります。

自宅でもできるケア方法

ブラッシング

被毛ケアにかかせないのは定期的なブラッシングです。定期的なブラッシングを行うことによって、汚れや抜け毛を除去したり、皮膚への適度な刺激により血行促進効果が期待できます。

被毛の質や長さにより、使用するブラシや頻度も異なります。例えば、長毛犬は毎日、中毛~短毛犬は週に数回のブラッシングが理想です。換毛期には、特にこまめなケアが求められます。ブラッシングは過度に行いすぎると、かえって皮膚に炎症を起こしたり、ブラッシングを行うことを嫌になってしまう子も出てくるので適度に行う事が重要です。

食餌管理

実は美しい毛を被毛を保つには内側からのケアも必要となります。犬の被毛の主成分はタンパク質になるので、高品質なタンパク質がしっかり摂取できてるかがポイントになります。ただし、偏った栄養や与えすぎは逆効果です。食餌は年齢や体質に合わせ、獣医師と相談しながら調整しましょう。

シャンプー

被毛を清潔に保つためには、定期的なシャンプーも必要です。しかし洗いすぎは皮脂を取りすぎてしまい、かえって毛がパサついたり皮膚が乾燥する原因になってしまうこともあります。一般的には月1回程度が目安ですが、生活環境や肌質、皮膚疾患の有無によっても変わります。皮膚がベタつく、におう、フケがでるなどのサインが出たら獣医師に相談しましょう。

環境

被毛の状態は犬が暮らす環境にも左右されます。湿度が高すぎると毛が蒸れやすくなり、逆に乾燥しすぎていると毛が広がり静電気やフケの原因にもなります。快適な湿度(40~60%)を保つことが理想です。加湿器や除湿機などを上手に活用しましょう。

定期的なトリミング

特にシングルコートの犬種では、毛が伸び続けてしまうためトリミングが欠かせません。伸びた毛が目や耳を覆ったり、排泄物で汚れたりすることで衛生面にも影響します。一般的には1〜2か月に1回程度のトリミングが理想とされており、被毛の状態や犬種、生活環境によって適切な頻度を調整するとよいでしょう。トリミングは見た目をきれいに整えるだけでなく、皮膚の異常や傷に気づくきっかけにもなります。自宅で行われる飼い主の方もいらっしゃいますが、全身行わないと毛玉ができてしまったり、また、カットするときに皮膚を傷つけてしまうこともありますので、無理をせずトリミングサロンや、当院のようにトリミングを併設している動物病院に相談しましょう。

被毛のトラブルは早めに対処を

被毛のトラブルには、皮膚だけでなく体の内側の異常が原因で起こる場合もあります。

・毛がパサつく

・部分的に抜ける

・フケが増える

・においやベタつきが気になる

こうした変化が続く時はホルモン疾患やアレルギー、栄養の偏りなどが考えられ、早期発見と対応が大切です。こういった異常は、病院での定期検診時に偶然発見されることもありますが、毎日触れ合って観察している飼い主さんの「気づき」も重要です。異常が続く場合は、すぐに獣医師に相談しましょう。

まとめ

初めて犬を飼われるご家庭では、愛犬の抜け毛の多さに想定外だったと思われる場合も少なくはありません。短毛種や抜け毛が少ない犬種でも全く毛が抜けないわけではなく、被毛のお手入れは必要になります。また、被毛ケアは単なる美容や清潔のためだけではありません。日常の被毛ケアを行う際に愛犬を観察することにより、全身状態の異常の早期発見など健康維持に役立てる事ができます。そして、信頼関係を深めるふれあいの時間でもあります。無理なく続けられるケアを、今日から少しずつ始めてみましょう。